A educação como direito: condições e oportunidades

Trechos da conferência proferida no 2.º Congresso Internacional de Educação de Segunda Oportunidade, Porto, 31 de outubro de 2025*

Licínio C. Lima

Professor catedrático emérito do Instituto de Educação da Universidade do Minho.

Apesar de inscrita na nossa Constituição, através do artigo 74, onde se garante a educação permanente, bem como o “direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar”, tal como sucede na LBSE, logo no artigo 2, que assume como princípio geral da educação, ser “da responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares”, há que reconhecer a situação paradoxal em que nos encontramos.

Qualificacionismo en vez de educação permanente

Por uma lado os progressos notáveis na escolarização de crianças e de jovens, especialmente a partir da Revolução de Abril; por outro lado, contudo, as dificuldades inerentes a um processo com avanços e recuos, demasiado lento para os nossos anseios em termos de democratização da educação e da cultura, seja em termos de acesso, permanência e sucesso, seja em termos de construção de um sistema educativo alicerçado no princípio da educação permanente (que continua a faltar-nos), incluindo a educação escolar e não escolar, com destaque para a educação de adultos, área do nosso permanente descontentamento e, no momento atual, mergulhado em nova e profunda crise. Voltamos a uma daquelas intermitências políticas que afetam a educação de adultos, e que há décadas registei, de tal modo que já nem o conceito resistiu, arrastado pela corrente do qualificacionismo, ainda que também mais retórica do que efetiva.

O que nós andamos para aqui chegar e, uma vez aqui chegados, o quanto temos ainda para andar, rumo a uma educação mais democrática, mais justa e inclusiva, mais humana.

Creio que a educação de segunda oportunidade só ganha pleno sentido e potencialidade democrática quando inscrita numa perspetiva de educação permanente; uma perspetiva contestatária da educação e da escola tradicionais, classistas, seletivas, socialmente injustas.

Tradições de educação popular

Trata-se de articular a educação de segunda oportunidade com a educação permanente que foi historicamente desenvolvida a partir de diferentes tradições de educação popular, de educação de adultos e de autogestão pedagógica que, entre outras, submeteram historicamente a crítica a ordem política, económica e social estabelecida, por vezes já a partir de iniciativas que tinham emergido no final do século XIX e no início do século XX, em vários países de diferentes continentes.

Universidade Populares no Perú em 1921 e os Study Circle numa Universidade Popular na Suécia

Movimentos sociais de tipo associativo, cooperativo, popular, de temperança, operário, sufragista, de universidades populares e de aulas noturnas, compreendendo tradições que vão, apenas para referir o caso europeu, dos países nórdicos e das suas escolas superiores populares, associações e círculos de estudos, passando pela educação liberal e pela educação popular de adultos na Alemanha e na Inglaterra, desde o primeiro quartel do século XX, e incluindo movimentos semelhantes, sindicatos, associações populares, sociedades de instrução e recreio, ateneus, universidades populares, na Europa do Sul, sobretudo até à emergência de regimes autoritários que, em geral, os reprimiram ou mesmo proibiram. Como se sabe, nunca foi possível democratizar a educação através de agendas e de meios não democráticos, obscurantistas, elitistas, meritocráticos.

No entanto, tem sido possível observar que a perspetiva do direito à educação, tal como definida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem sido objeto de diversas apropriações tecnocráticas e meritocráticas, ganhando algumas ressonâncias que exigem debate, sobretudo sempre que apresentam argumentos como o não desperdício de “recursos humanos”, ou o combate aos seus défices de competências, a adequação da formação de mão de obra qualificada às demandas do mercado de trabalho, ou a necessidade de alargar a base de recrutamento das elites, entre outros, todos de carácter funcional e instrumental, alheios a uma conceção substantiva e humanista de educação.

Os problemas são vários, tanto mais quanto o direito à educação exige uma educação distinta da tradicional, não elitista, mas antes democrática, diversa, multicultural, isto é, uma educação como direito humano não passível de ser subsumido por políticas de promoção e gestão de “capital humano”.

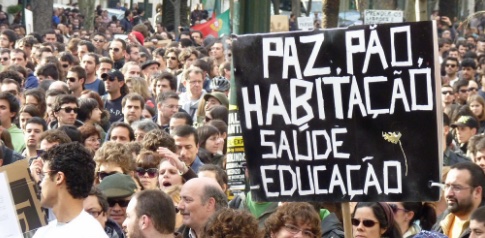

O que significa que a generalização do acesso à educação é, simultaneamente, crucial e insuficiente, sobretudo se não cuidar da democratização da organização, dos conteúdos, dos métodos, da avaliação, etc.; seja no âmbito da educação escolar seja nos contextos da educação não escolar. Em qualquer caso, essa democratização da educação exige outras políticas públicas democráticas, na economia e no trabalho, na saúde e na habitação, na segurança social, sem as quais a educação será atomizada e a tão propalada “igualdade de oportunidades” sucumbirá, com estatuto meramente formal, perante uma conceção formalista e uma chocante desigualdade de condições de partida.

A educação, uma das áreas de reivindicação popular a par da paz, do pão, da habitação e da saúde.

A dívida histórica do país

E é aí mesmo que continuamos campeões, no domínio das grandes desigualdades sociais. Obviamente também com expressão dramática na educação, especialmente face a uma escola, enquanto primeira oportunidade, que ainda produz e reproduz abandono e insucesso escolares, e também face a uma população adulta a quem o direito à educação não foi garantido e que, em boa parte, continua a ser recusado ou dificultado. A dívida histórica do país, hoje em democracia, permanece por resgatar, naturalizada por muitos e ignorada enquanto problema socioeducativo. No caso dos mais jovens porque as derivas performativas e competitivas das políticas educativas sempre justificarão que alguém fique para trás, até porque as dinâmicas de remeritocratização tornam imprescindível algum grau de demérito e de insucesso. Quanto aos adultos, porque fomos desistindo deles, à medida que o analfabetismo foi desaparecendo devido a razões naturais, hoje considerado (de forma precipitada) um fenómeno sem expressão, residual, invisibilizando a população mais idosa ou que se encontra fora do mercado de trabalho. Um racional que só a espaços sai abalado e produz inquietação social passageira, mais ou menos ao ritmo da divulgação de estatísticas e de estudos de âmbito internacional (como ainda agora com o PIACC). Para logo voltar a ser absorvido pelas instituições sociais e por uma cultura desigualitária, raras vezes evidenciando algum sobressalto cívico.

Quanto à desigualdade de condições de partida de crianças e de jovens, tem sido estrategicamente usada, designadamente pelas novas classes médias, tal como foi observado, por exemplo, nas investigações de Stephen Ball (2003), para ampliar as suas vantagens sociais e escolares, a par de estratégias de distinção social, designadamente através da intensificação da competição posicional que busca obter vantagens competitivas para os seus filhos (Ball, 2003, p. 20-21).

Também por isso, as novas classes médias tendem a não apoiar os esforços de democratização da educação e a experimentação de modelos, métodos educacionais e pedagógicos mais igualitários, bem como políticas sociais equitativas e redistributivas, ações afirmativas e outras, contra a discriminação no acesso, na permanência e no sucesso educativos.

Donde se conclui que não basta afirmar a igualdade de oportunidades educacionais e falar, levianamente, da escola como “elevador social”. É crucial admitir as desigualdades do mundo, as classes sociais, a pobreza, e outras formas emergentes de discriminação social. Ou seja, não é aceitável ignorar as profundamente desiguais oportunidades sociais, culturais e económicas, bem como as condições de partida, tão radicalmente diferentes, que as sustentam, e depois proclamar que a educação tudo fará e tudo transformará e recriará, demiurgicamente e de forma mais ou menos isolada.

Paulo Freire

[…] Ora como dizia Paulo Freire, a educação pode muito, mas não pode tudo.

É por isso indispensável compreender criticamente os processos que vêm conduzindo a uma astenia democrática, a uma orientação instrumental e tecnocrática baseada num pretenso consenso cognitivo, científico e pericial, transformando a educação e a formação em ferramentas de engenharia social e de gestão das crises do capitalismo global, ou seja, numa espécie de terapia; a menos que se insista numa educação “bancária” capaz de domesticar (como dizia Freire) o potencial crítico da educação permanente e de jovens e adultos, sob processos de desdemocratização, ou de uma pós-democracia que Colin Crouch vê como projetada a partir da empresa capitalista, tomada como modelo institucional a seguir. Uma pós-democracia que há muito foi definida por Jacques Rancière como “a prática consensual do apagamento das formas do agir democrático”, ou como uma democracia consensual em “estado idílico” e com “conteúdo evanescente”.

O ideal de uma educação democrática e igualitária

A educação como direito efetivamente praticado é uma das formas daquele agir democrático, exigindo, designadamente, uma escola pública de massas e outras organizações educativas não escolares nas quais as diversidades deixem de ser consideradas como um problema, para passarem a ser admitidas como uma solução. Uma solução em termos de reconhecimento, de expressão, de diálogo, de novas políticas sociais de combate a todas as desigualdades sociais injustas e discriminatórias.

A realização do ideal de uma educação democrática e igualitária exigirá transformações sociais e económicas, de classe, de relações de poder, muito para além da educação, embora não podendo deixar de incluir a educação e a democratização das suas organizações, do seu governo, do currículo, da pedagogia e da didática, e, certamente, da avaliação.

A propósito da avaliação, Bernard Charlot observou que para que seja possível construirmos uma Pedagogia Contemporânea – que segundo ele não temos, embora ela nos faça imensa falta –, através da qual a educação se assuma como uma forma de enfrentar a barbárie, será necessário começar pelo começo, por um primeiro ato: “o primeiro ato de rutura a ser lavada a cabo é uma recusa radical das atuais formas de avaliação, que são hoje a chave do sistema educacional porque lhe impõem a lógica da concorrência generalizada”. E por isso não existe hoje uma verdadeira alternativa, uma autêntica oportunidade educativa segunda, sem combate às derivas quantofrénicas e positivistas na avaliação de tudo e de todos, impondo uma educação contábil que permite mensurar, comparar e hierarquizar, indiferente às diferenças, às complexidades e às injustiças, recorrendo para esse efeito à ideologia meritocrática, ao seu resgate e à sua regeneração, a ponto de ressemantizar a meritocracia, que passará, no universo da educação, de uma conotação pejorativa inicial e de feição distópica (desde logo no livro de Michael Young, de 1958) a algo que já é considerado desejável e mesmo indispensável. Ora a meritocracia revela-se incapaz de lutar contras as desigualdades e, pelo contrário, é bastante eficaz a justificá-las.

O mérito pressupõe o demérito e o carácter raro do primeiro, tal como a recompensa e o reconhecimento pressupõem a indiferença, ou mesmo a punição. No limite, a excelência eleva-se bem acima da trivialidade e, sobretudo, da mediocridade. A ideologia meritocrática parte do princípio de que é justo o julgamento do mérito dos outros a partir do momento em que, primeiro, foi estabelecida a igualdade de oportunidades – essa “ficção necessária”, como lhe chamou François Dubet.

François Dubet [sociólogo] e Henry Giroux[teórico da pedagogia crítica]

Normalizar a competitividade, a insegurança e a precariedade

Estamos perante uma espécie de pedagogia altamente competitiva e contra o outro, inscrevendo-se genericamente naquilo que Henry Giroux e colegas (2022) denominaram de “pedagogias da precariedade”, com o seu triunvirato formado pelo empreendedor, pelo aprendiz de competências, pelo professor como técnico de execução. Trata-se de prover mínimos educativos, mínimos democráticos e mínimos de proteção social, normalizando a competitividade, a insegurança e a precariedade, ou seja, o sofrimento do outro, dessa forma evacuando a esperança como necessidade ontológica da educação e, já sem ela, recusando uma pedagogia das possibilidades e da transformação.

Hoje, o projeto de uma educação democrática, compreendendo necessariamente a educação como direito praticado, a democratização dos conteúdos e dos processos pedagógicos, das formas de organização e gestão, de deliberação, dos processos de avaliação, de participação dos formandos, de autonomia profissional dos professores, entre outros elementos, representa um objetivo central de uma sociedade mais democrática. Tanto mais quanto esse projeto se encontra atualmente em crise, revelando uma considerável erosão, incluindo grandes organizações internacionais e supranacionais, as quais produzem discursos e orientações políticas mais comprometidos com objetivos económicos e de competitividade do que com objetivos substantivamente democráticos e igualitários. A própria democracia cognitiva é, à semelhança da democracia política, contrariada pelo regresso a teorias elitistas que se satisfazem com a democracia procedimental, com a igualdade de oportunidades formal, com o governo pelos especialistas e pelos números, concedendo protagonismo aos peritos e ao exercício de uma peritocracia, mas cujas bases cognoscitivas residem, quase sempre, fora do campo científico e profissional da educação e da pedagogia. Isto para além da “corrosão da educação pública” que, como tem sido observado, adota como elementos principais a privatização e a precariedade nas relações de trabalho, com manifestos impactos no direito à educação.

Duas grandes implicações

Este estado de coisas comporta, pelo menos, duas grandes implicações, de resto fortemente associadas.

Em primeiro lugar, mostra quão difícil se torna hoje garantir a democraticidade da escola pública, regular, destinada a crianças e a jovens, quando esta instituição se revela um mar de contradições, sob progressiva influência de uma pedagogia empreendedorista e competitiva, onde elementos de democratização são confrontados com práticas de rivalidade, de reelitização, de desdemocratização.

Em segundo lugar, evidencia bem a importância de, na fase de erosão da educação democrática em que nos encontramos hoje, encontrar alternativas mais democráticas, investir nas condições de partida, alargar as oportunidades educacionais, reforçar o projeto utópico de construção de uma educação permanente, em oposição a um mundo educativo desigual.

Escolas de segunda oportunidade

Neste contexto, as escolas de segunda oportunidade, não sendo certamente uma panaceia, nem podendo fazer toda a diferença, sobretudo quando à margem de um sistema de educação permanente, representam uma alternativa em busca de mais justiça e de mais democracia educacionais, revelam esse dever educativo de jamais desistir, e a esperança sem a qual é impossível mobilizar e motivar os educandos. Não o farão, como sabemos já, através de processos miméticos de escolarização face à norma institucional, nem adotando a mesma organização pedagógica e administrativa das escolas regulares. A segunda oportunidade só se assumirá verdadeiramente se for uma alternativa à primeira (o que nunca é fácil).

Uma alternativa em termos de ensino e de aprendizagem, de práticas pedagógicas e de avaliação, de participação no processo da tomada das decisões, de relação com as diversidades de todo o tipo, de trabalho de projeto, de pedagogia cooperativa, de grande criatividade e capacidade de experimentação pedagógica.

Em suma, de capacidade de realização de muitos dos sonhos e das utopias que fomos construindo ao longo dos tempos para a mudança profunda das escolas públicas e do sistema escolar, que continuam manietados por regras heterónomas, por padrões, pela competitividade e pela quantofrenia.

Às escolas de segunda oportunidade, por isso mesmo, não chega constituírem-se como alternativa pedagógica mais democrática e socialmente justa (o que já não será pouco), mas para além disso também como realidade capaz de induzir mudanças nas escolas públicas e de com elas estabelecer um trânsito possível quanto à sua redemocratização e humanização, quanto à construção de uma pedagogia das escolas, com a sua capacidade de diferenciação pedagógica, de avaliação formativa, de governo democrático. Dessa forma desafiando a burocracia e a centralização, as soluções uniformes e estandardizadas, a desvalorização das culturas de origem dos seus alunos e, na expressão usada por Paulo Freire, assim “mudando a cara da escola”.

* Trechos da conferência proferida no 2.º Congresso Internacional de Educação de Segunda Oportunidade, Porto, 31 de outubro de 2025. Algumas passagens remetem para outros textos publicados pelo autor.

EDITADO – Subtítulos, destaques-citações e ilustrações [imagens] da responsabilidade do NSF – Notícias Sem Fronteiras. CVR- Coord. editorial. Os subtítulos e os destaques têm origem no texto do autor.